বিভিন্ন ভাষায় দেখা যায়, একধিক বর্ণ মিলিত হয়ে একটি ক্যারেক্টারের আকৃতি লাভ করে। এদেরকে যুক্তবর্ণ বা যুক্তাক্ষর বলা হয়। বাংলাতেও ৩০০’র কাছাকাছি যুক্তবর্ণ রয়েছে।

এই নিবন্ধে যুক্তবর্ণ সম্পর্কে প্রাথমিক কিছু আলোচনা করা হয়েছে। আমার আরেকটি নিবন্ধ যুক্তবর্ণ সমূহের তালিকা’তে প্রত্যেকটি যুক্তবর্ণের বিশ্লেষণ ও শব্দের উদাহরণসহ বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে। আশা করি দুটি নিবন্ধ থেকেই আমরা অনেক কিছু জানতে পারবো।

যুক্তবর্ণ বা যুক্তাক্ষর কী?

বাংলা ভাষায় দুটি ব্যঞ্জনবর্ণ মিলিত হয়ে যুক্তবর্ণ বা যুক্তাক্ষর গঠিত হয়। যেমন, বাংলায় দুটি “ক” বর্ণ মিলিত হয়ে “ক্ক” যুক্তবর্ণটি গঠিত হয়। যুক্তবর্ণকে ইংরেজিতে Conjunct বা Ligature বলা হয়।

অনেক সময় গঠিত যুক্তবর্ণের চেহারা অনেকটা বা সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। যেমন:- ক্ত, ক্ষ, গ্ধ, ঙ্ক, ঙ্গ, ঞ্চ, ট্ট, ণ্ড, ত্ত, ত্থ, হ্ম ইত্যাদি। আবার রেফ ও ফলা আকারেও বাংলায় বর্ণ যুক্ত হয়। যেমন: ক্র, খ্র, গ্র,… ক্য, খ্য, গ্য ইত্যাদি।

যুক্তবর্ণ শব্দের গঠন ও অর্থ

যুক্তবর্ণ শব্দটি স্পষ্টতই যুক্ত ও বর্ণ শব্দদ্বয়ের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে। অপরদিকে যুক্তাক্ষর শব্দটি বিশ্লেষণ করলে “যুক্ত + অক্ষর” পাওয়া যায়।

বাংলা একাডেমী সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধানে “যুক্তবর্ণ” শব্দটি পাইনি। আর বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধানে ভুক্তি (Entry) হিসেবে শব্দটি না থাকলেও মুখবন্ধে আলোচনায় ও যুক্তবর্ণের আলোচনায় শব্দটি রয়েছে। তবে দুটি অভিধানেই “যুক্তাক্ষর” ভুক্তিটি রয়েছে। সেখানে যুক্তাক্ষর শব্দটিকে বিশেষণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, যার অর্থ দেয়া আছে “মিলিত অক্ষর; সংযুক্ত বর্ণ; একাধিক বর্ণ এক সঙ্গে যুক্ত করে লিখিত ও উচ্চারিত।”

সারাক্ষণ খোলা ❯

অন্যদিকে “বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান” এ দুটি শব্দই বিশেষ্য হিসেবে রয়েছে। এদের অর্থ দেয়া হয়েছে “দুই বা ততোধিক ব্যঞ্জনের সংযুক্ত রূপ”।

উৎস:

- বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান। পৃষ্ঠা-১১৪৯

- বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান। পৃষ্ঠা-১০১১

- বাংলা একাডেমী সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান। পৃষ্ঠা-৪৮৩

যুক্তবর্ণ শব্দের সঠিক বানান

যুক্তবর্ণ শব্দটি লিখতে গিয়ে অনেকে ভুল করে ফেলেন। যেমন, কেউ কেউ যুক্ত ও বর্ণ আলাদা করে “যুক্ত বর্ণ” লিখে থাকেন। আবার অনেকে মূর্ধন্য-ণ এর জায়গায় দন্ত্য-ন বসিয়ে “যুক্তবর্ন” কিংবা “যুক্ত বর্ন” লিখে থাকেন। প্রমিত শব্দটি হলো “যুক্তবর্ণ”।

“সংযুক্ত বর্ণ” বোঝাতে “যুক্তবর্ণ” শব্দটি ব্যবহৃত হলেও অবস্থার প্রেক্ষিতে (Context) “যুক্ত বর্ণ” শব্দটিও সঠিক। যেমন: চন্দ্রবিন্দু যুক্ত বর্ণ, আ-কার যুক্ত বর্ণ ইত্যাদি।

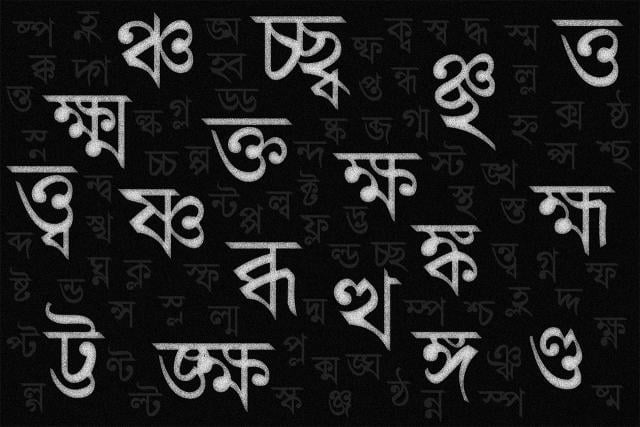

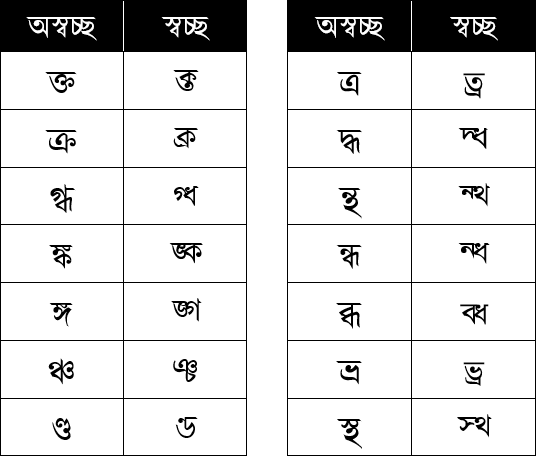

কঠিন যুক্তবর্ণের তালিকা: অস্বচ্ছ ও স্বচ্ছ রূপ

কিছু কিছু যুক্তবর্ণ রয়েছে যেগুলো দেখতে এদের মূল বর্ণগুলো থেকে আলাদা। এগুলো চিনতে প্রথম প্রথম একটু বেগ পেতে হয়, তাই কঠিন মনে হয়। অবশ্য বর্তমানে অনেক স্ক্রিপ্টে আগের মতো না লিখে সরাসরি বর্ণগুলো জোড়া লাগিয়ে দেয়া হয়। যেমন “ক্ত” না লিখে, ক-এর নিচে ত বসিয়ে দেয়া হয়। নিচের ছবিতে কিছু যুক্তবর্ণের অস্বচ্ছ ও স্বচ্ছ রূপ দেয়া হলো।

যাই হোক, যেসব যুক্তবর্ণের চেহারা এদের মূল বর্ণগুলো থেকে অনেকটা আলাদা সেগুলোর তালিকা নিচে দেয়া হলো।

- ক্ত = ক্ + ত

- ক্র = ক্ + র (ক + র-ফলা)

- ক্ষ = ক্ + ষ

- গ্ধ = গ্ + ধ

- ঙ্ক = ঙ্ + ক

- ঙ্গ = ঙ্ + গ

- ঞ্চ = ঞ্ + চ

- ট্ট = ট্ + ট

- ণ্ড = ণ্ + ড

- ত্ত = ত্ + ত

- ত্থ = ত্ + থ (থ ও ত্থ এর মধ্যে পার্থক্য খুব সামান্য। ভালোভাবে লক্ষ্য করতে হয়)

- ত্র = ত্ + র (ত + র-ফলা)

- দ্ধ = দ্ + ধ

- ন্থ = ন্ + থ (ন + হ নয়)

- ন্ধ = ন্ + ধ

- ব্ধ = ব্ + ধ

- ভ্র = ভ্ + র ( ভ + র-ফলা)

- ষ্ণ = ষ্ + ণ (ষ + ঞ নয়)

- স্থ = স্ + থ (স + হ নয়)

- হ্ণ = হ + ণ (হ + ন নয়)

- হ্ন = হ + ন (হ + ণ নয়)

- হ্ম = হ্ + ম (ক্ষ ও হ্ম সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটি যুক্তবর্ণ)

বাংলা যুক্তবর্ণ-সমূহ

নিচে বাংলা যুক্তবর্ণগুলো দেয়া হলো (র-ফলা, য-ফলা ও রেফ ব্যতীত):

ক্ক, ক্ট, ক্ট্র, ক্ত, ক্ত্র, ক্ব, ক্ম, ক্ল, ক্ল্য, ক্ষ, ক্ষ্ণ, ক্ষ্ণ্য, ক্ষ্ব, ক্ষ্ম, ক্ষ্ম্য, ক্ষ্য, ক্স, গ্ণ, গ্ধ, গ্ধ্য, গ্ধ্র, গ্ন, গ্ন্য, গ্ব, গ্ম, গ্র্য, গ্ল, ঘ্ন, ঙ্ক, ঙ্ক্ত, ঙ্ক্য, ঙ্ক্র, ঙ্ক্ষ, ঙ্খ, ঙ্গ, ঙ্গ্য, ঙ্ঘ, ঙ্ঘ্য, ঙ্ঘ্র, ঙ্ম, চ্চ, চ্ছ, চ্ছ্ব, চ্ছ্র, চ্ঞ, জ্জ, জ্জ্ব, জ্ঝ, জ্ঞ, জ্ব, ঞ্চ, ঞ্ছ, ঞ্জ, ঞ্ঝ, ট্ট, ট্ব, ট্ম, ট্র্য, ড্ড, ণ্ট, ণ্ঠ, ণ্ঠ্য, ণ্ড, ণ্ড্য, ণ্ড্র, ণ্ঢ, ণ্ন, ণ্ব, ণ্ম, ত্ত, ত্ত্ব, ত্ত্য, ত্থ, ত্ন, ত্ন্য, ত্ব, ত্ম, ত্ম্য, ত্র্য, থ্ব, দ্গ, দ্ঘ, দ্দ, দ্দ্ব, দ্ধ, দ্ধ্য, দ্ব, দ্ব্য, দ্ভ, দ্ভ্র, দ্ম, দ্র্য, ধ্ন, ধ্ব, ধ্ম, ন্ট, ন্ট্র, ন্ঠ, ন্ড, ন্ড্র, ন্ত, ন্ত্ব, ন্ত্য, ন্ত্র, ন্ত্র্য, ন্থ, ন্থ্র, ন্দ, ন্দ্ব, ন্দ্য, ন্দ্র, ন্ধ, ন্ধ্য, ন্ধ্র, ন্ন, ন্ন্য, ন্ব, ন্ম, ন্স, প্ট, প্ত, প্ত্র, প্ন, প্প, প্র্য, প্ল, প্ল্য, প্স, ফ্ল, ফ্ল্য, ব্জ, ব্দ, ব্দ্য, ব্ধ, ব্ধ্য, ব্ব, ব্র্য, ব্ল, ব্ল্য, ম্ন, ম্প, ম্প্র, ম্প্ল, ম্ফ, ম্ব, ম্ভ, ম্ভ্র, ম্ম, ম্ল, র্ক্য, র্গ্য, র্গ্র, র্গ্ল, র্ঘ্য, র্ঙ্গ, র্চ্য, র্জ্য, র্জ্ঞ, র্ঢ্য, র্ণ্য, র্ত্ম, র্ত্য, র্ত্র, র্থ্য, র্দ্ব, র্দ্য, র্দ্র, র্ধ্ব, র্ব্য, র্ম্য, র্ল্ড, র্শ্ব, র্শ্য, র্ষ্ট, র্ষ্ট্য, র্ষ্ণ, র্ষ্ণ্য, র্ষ্য, র্স্ট, র্হ্য, র্ৎ, ল্ক, ল্ক্য, ল্গ, ল্ট, ল্ট্র, ল্ড, ল্প, ল্প্য, ল্ফ, ল্ব, ল্ভ, ল্ম, ল্ল, শ্চ, শ্ছ, শ্ন, শ্ব, শ্ম, শ্ল, ষ্ক, ষ্ক্র, ষ্ট, ষ্ট্য, ষ্ট্র, ষ্ঠ, ষ্ঠ্য, ষ্ণ, ষ্ণ্য, ষ্প, ষ্প্র, ষ্ফ, ষ্ব, ষ্ম, ষ্ম্য, স্ক, স্ক্র, স্ক্ল, স্খ, স্ট, স্ট্য, স্ট্র, স্ত, স্ত্ব, স্ত্য, স্ত্র, স্থ, স্থ্য, স্ন, স্প, স্প্র, স্প্ল, স্প্ল্য, স্ফ, স্ব, স্ম, স্ল, হ্ণ, হ্ন, হ্ব, হ্ম, হ্ল, ড়্গ

প্রতিটি যুক্তবর্ণের দ্বারা গঠিত শব্দের তালিকা এই নিবন্ধে দেয়া হয়েছে।

যুক্তবর্ণ ও ফলা’র উচ্চারণ

অধিকাংশ যুক্তবর্ণ সংশ্লিষ্ট মূল বর্ণগুলোর অনুরূপ উচ্চারিত হয়। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে উচ্চারণ পরিবর্তিত হয়ে যায়। আবার কোনো কোনো যুক্তবর্ণের ক্ষেত্রে শব্দের শুরুতে এক রকম, আর শব্দের মাঝে আরেক রকম উচ্চারণ লক্ষ্য করা যায়।

ক্ষ যুক্তবর্ণ

ক্ ও ষ বর্ণ দুটির যুক্তরূপ। একে “খিয়ো” বা “যুক্ত খ” বলা হলেও শব্দের মধ্যে এর উচ্চারণ দুই রকম।

- শব্দের শুরুতে “খ”-এর মতো উচ্চারণ (ক্ষমা, ক্ষয়, ক্ষীণ)।

- অন্যান্য ক্ষেত্রে “ক্খ” ক্বচিৎ “খ্খ” রূপে (রুক্ষ, লক্ষণ) উচ্চারিত হয়।

জ্ঞ যুক্তবর্ণ

জ্ ও ঞ বর্ণ দুটির যুক্তরূপ হলেও উচ্চারণে “জ্” এবং “ঞ” বর্ণ দুটির কোনোটিকেই পাওয়া যায় না।

- এই যুক্তবর্ণটি আদিতে থাকলে “গঁ” রূপে (জ্ঞান, জ্ঞাপন, জ্ঞেয়) এবং

- অনাদি অবস্থায় “গ্গ” রূপে উচ্চারিত হয় (অজ্ঞ, বিজ্ঞ, অজ্ঞান)।

ঞ্জ যুক্তবর্ণ

ঞ্ ও জ বর্ণ দুটির যুক্তরূপ। উচ্চারণে পরবর্তী বর্ণ “জ”-এর ধ্বনি অটুট থাকলেও ‘ঞ্’ বর্ণটি ‘ন্’-রূপে উচ্চারিত হয় (অঞ্জন, ব্যঞ্জন, সঞ্জয়)। যুক্তবর্ণটি কখনো শব্দের প্রারম্ভে অবস্থান করে না বা উচ্চারিত হয় না।

ম-ফলা

- শব্দের আদিবর্ণের সঙ্গে যুক্ত হলে ম-ফলা উচ্চারিত হয় না। তবে কখনো কখনো ঐ বর্ণটিকে অনুনাসিক করে। যথা : শ্মশান, স্মরণ।

- শব্দের অনাদি বর্ণের সঙ্গে যুক্ত হলে ম-ফলা ঐ বর্ণটিকে উচ্চারণে দ্বিত্ব ও অনুনাসিক করে (এই নিয়মের ব্যতিক্রম ‘হ্ম’)। যথা—-আত্মা, পদ্ম (উচ্চারণে যথাক্রমে আত্তাঁ, পদ্দোঁ)।

- ম-ফলা যুক্ত বর্ণের ‘ম’ কখনো কখনো উচ্চারিত হয়। যথা : যুগ্ম=যুগ্মো, বাগ্মী=বাগ্মি, মৃণ্ময়=মৃন্ময়)।

য-ফলা

‘্য’—(য-ফলা) সর্বদাই অন্য বর্ণের সঙ্গে যুক্ত হয়; বর্ণ হিসেবে এর একক অবস্থান নেই। এটি কখনো সংস্কৃতের মতো ‘ইয়’-রূপে উচ্চারিত হয় না।

- “্য” কোনো শব্দের আদি বর্ণের সঙ্গে যুক্ত হলে সাধারণত ঐ বর্ণটিকে শ্বাসাঘাতযুক্ত করে (একটু জোর দিয়ে) উচ্চারণ করতে হয় মাত্র। যথা : চ্যবন, দ্যুতি, স্যন্দন, ন্যুব্জ, ন্যস্ত। কিন্তু “ব্যবচ্ছেদ”, “ব্যথা”, “ব্যবধান”, “ব্যবসা” প্রভৃতি সংস্কৃত শব্দগুলি বাংলা উচ্চারণে “অ্যা” ধ্বনিতে পরিণত হয় (বাংলা উচ্চারণে ব্যাবোচ্ছেদ, ব্যাথা, ব্যাবোধান, ব্যাব্শা)।

- “্য” কোনো শব্দের আদি বর্ণের সঙ্গে যুক্ত হলে ক্বচিৎ “ে” (এ-কার) রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন: ব্যক্তি, ব্যতীত (উচ্চারণে বেক্তি, বেতিতো)

- অনাদি বর্ণের সঙ্গে যুক্ত য-ফলা বর্ণটির উচ্চারণ দ্বিত্ব করে। যথা—মধ্য, সত্য, দ্রব্য (উচ্চারণ যথাক্রমে মোদ্ধো, বা মোধ্ধো, শোত্তো, দ্রোব্বো)। ব্যতিক্রম :‘বাহ্য’ শব্দটিতে য-ফলা “জ্” রূপে হ্- এর আগেই উচ্চারিত হয় (বাজ্ঝো)।

ব-ফলা

ব-ফলা সর্বদাই অন্য বর্ণের সঙ্গে যুক্ত হয়। বর্ণ হিসেবে এটি কখনো সংস্কৃতের মতো ‘উঅ’–রূপে, ইংরেজি W (ওয়া) রূপে এবং আরবি ‘ওয়াও’ রূপে উচ্চারিত হয় না।

- ব-ফলা শব্দের আদি বর্ণের সঙ্গে যুক্ত হলে বর্ণটিকে শ্বাসাঘাতসম্পন্ন করে মাত্র এবং বর্ণটিকে একটু জোর দিয়ে উচ্চারণ করতে হয়। যথা : শ্বাপদ, ত্বরা, দ্বারা, দ্বীপ।

- অনাদি বর্ণের সঙ্গে ব-ফলা যুক্ত হলে বর্ণটি দ্বিত্ব উচ্চারিত হয়। যথা: বিশ্ব, স্বত্ব (উচ্চারণে যথাক্রমে বিশ্শো, শত্তো)।

- হ্-এর সাথে ব-ফলা যুক্ত হলে এই ব-ফলা কখনো কখনো (ক) “উ”-রূপে হ্-এর আগে উচ্চারিত হয়। যথা—জিহ্বা (উচ্চারণে “জিউভা”); (খ) “ও”- রূপে হ্-এর আগে উচ্চারিত হয়। যথা—আহ্বান (উচ্চারণে ‘আওভান’—এসব ক্ষেত্রে “হ্” “ভ্”–তে পরিণত হতে দেখা যায়)।

হ্ন ও হ্ণ যুক্তাক্ষর

রূপ দুটি যথাক্রমে‘হ্’ ও ‘ন’ এবং ‘হ্’ ও ‘ণ’–এর যুক্তরূপ। যুক্তবর্ণ দুটির উচ্চারণ প্রায়ই “ন্হ” অথবা “ন্ন” । যথা : মধ্যাহ্ন; চিহ্ন; অপরাহ্ণ (উচ্চারণ যথাক্রমে মধ্যান্হো, চিন্হো, অপরান্হো)। যুক্তবর্ণ দুটি কখনো শব্দের আদিতে বসে না।

হ্ম যুক্তাক্ষর

“হ্” ও “ম” বর্ণ দুটির যুক্তরূপ। ব্রহ্ম, ব্রহ্মা, সুহ্ম প্রভৃতি (বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত) তৎসম এবং আহ্মার, আহ্মে (আম্হে), তুহ্মে (তুম্হে) প্রভৃতি প্রাচীন বাংলা শব্দে “হ্ম” বর্ণটির ব্যবহার দেখা যায়। “হ্ম” বর্ণটির বাংলা উচ্চারণ “ম্হ” (বাংলা ভাষাভাষী কোনো কোনো অঞ্চলে “ম্ভ”)। “হ্ম”-এর ধ্বনিগত নাম ঘোষ (voiced) মহাপ্রাণ (aspirated) ওষ্ঠ্য (bilabial) নাসিক্য (nasal)। শব্দের আদিতে ‘হ্ম’ দেখা যায় না।

হ্ল যুক্তাক্ষর

“হ” ও “ল” বর্ণদ্বয়ের যুক্তরূপ। হ্লাদ, হ্লাদিনী, আহ্লাদ প্রভৃতি কয়েকটি সংস্কৃত শব্দে যুক্তবর্ণটির প্রয়োগ দেখা যায়। যুক্ত বর্ণটি প্রায়ই “ল্হ”, বা “ল্ল” রূপে উচ্চারিত হয়। কিন্তু অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই-এর উক্তি এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য:

‘ল’ উচ্চারণের জন্য জিভের ডগা দাঁতের গোড়ায় স্পর্শ করিয়ে বাতাসের অতিরিক্ত চাপ দিলেই ‘ল্হ’-এর যথার্থ উচ্চারণ পাওয়া যায়।

হ্ল (ল্হ) মহাপ্রাণ (aspirated) ঘোষ (voiced) ওষ্ঠ্য (bilabial) নাসিক্য (nasal)। শব্দের আদি বর্ণরূপে “হ্ল” দেখা যায় না ।

যুক্তবর্ণ-বিশিষ্ট শব্দ প্রমিতকরণের নিয়ম

যুক্তবর্ণ-বিশিষ্ট শব্দগুলো প্রমিতকরণের (Standardization) নিয়মগুলো উল্লেখ করা সংগত বোধ করছি। কেননা বাংলা শব্দ প্রমিতকরণের ক্ষেত্রে যতটুকু সম্ভব যুক্তবর্ণগুলোকে বাদ দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। আবার কোনো কোনো শব্দের বর্ণসংযুক্তি পরিবর্তন করা হয়েছে।

এ অংশে বর্ণিত নিয়মগুলো “বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম: পরিমার্জিত সংস্করণ” এবং “বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান” অনুসারে বর্ণিত হয়েছে। যুক্তবর্ণ-বিশিষ্ট শব্দগুলো মূলত তিনভাবে প্রমিত করা হয়েছে।

- যুক্তবর্ণ বর্জন করে: যেমন: অহংকার, ভয়ংকর, খিদে, শেকসপিয়র ইত্যাদি।

- বর্ণসংযুক্তি পরিবর্তন করে: যেমন: ভাণ্ডার > ভান্ডার।

- বিদেশী শব্দের ক্ষেত্রে প্রমিতকরণ। যেমন: স্টোর, স্টেশন ইত্যাদি।

ব্যঞ্জন দিত্বতা

রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হবে না। অর্থাৎ একই বা কাছাকাছি উচ্চারিত ব্যঞ্জনবর্ণের পুনরাবৃত্তি হবে না। যেমন:- অর্জ্জন, ঊর্দ্ধ্ব, কর্ম্ম, কার্ত্তিক, কার্য্য, বার্দ্ধক্য, মূর্চ্ছা, সূর্য্য ইত্যাদির পরিবর্তে যথাক্রমে অর্জন, ঊর্ধ্ব, কর্ম, কার্তিক, কার্য, বার্ধক্য, মূর্ছা, সূর্য ইত্যাদি হবে।

ঙ ও ং

সন্ধির ক্ষেত্রে ক খ গ ঘ পরে থাকলে পূর্ব পদের অন্তস্থিত ম্ স্থানে অনুস্বার (ং) বসবে। যেমন :

অহম + কার = অহংকার।

এভাবে ভয়ংকর, সংগীত, শুভংকর, হৃদয়ংগম, সংঘটন।

সন্ধিবদ্ধ না হলে ঙ স্থানে ং হবে না। যেমন : অঙ্ক, অঙ্গ, আকাঙ্ক্ষা, আতঙ্ক, গঙ্গা, বঙ্কিম, বঙ্গ, লঙ্ঘন, শঙ্কা, শৃঙ্খলা, সঙ্গে, সঙ্গী ইত্যাদি।

ঙ্গ ও ঙ

কিছু শব্দ আগে ঙ্গ ও ঙ দুটি দিয়েই লেখা হতো, বর্তমানে শুধু ঙ ব্যবহার করাকে প্রাধান্য দেয়া হয়। যেমন:- আঙুর, আঙুল, কাঙাল, কামরাঙা, ক্যাঙারু, ঘুঙুর, চাঙা, চোঙা, জাঙাল, জাঙিয়া, ঝিঙা/ঝিঙে, ঝিঙুর, টাঙানো, ঠোঙা, ঠ্যাঙা, ঠ্যাঙানো, ডাঙর, ডাঙা, ডিঙা, ডিঙানো, ডিঙি, ঢ্যাঙা, নোঙর, পাঙাশ, ফিঙে, বাঙাল, বাঙালি, ভাঙা, মাছরাঙা, রঙিন, রাঙা, রাঙামাটি, লাঙল, শিঙা, শিঙাড়া, সঙিন, সাঙাত, হাঙর ইত্যাদি।

ক্ষ ও খ

অতৎসম শব্দ খিদে, খুদ, খুদে, খুর (গবাদি পশুর পায়ের শেষ প্রান্ত), খেত, খ্যাপা ইত্যাদি লেখা হবে।

মূর্ধন্য ণ ও দন্ত্য ন

অতৎসম শব্দের বানানে ণ ব্যবহার করা হবে না। যেমন : গভর্নর, হর্ন।

তৎসম শব্দে ট ঠ ড ঢ-য়ের পূর্বে যুক্ত নাসিক্যবর্ণ ণ হয়, যেমন : কণ্টক, প্রচণ্ড, লুণ্ঠন।

কিন্তু অতৎসম শব্দের ক্ষেত্রে ট ঠ ড ঢ-য়ের আগে কেবল ন হবে। যেমন : গুন্ডা, ঝান্ডা, ঠান্ডা, ডান্ডা, লন্ঠন।

ষ ও স

বিদেশি শব্দের ক্ষেত্রে ‘ষ’ ব্যবহারের প্রয়োজন নেই। যেমন : স্মার্ট, স্টল, স্টাইল, স্টিমার, স্ট্রিট, স্টুডিয়ো, স্টেশন, স্টোর।

বিদেশি শব্দ ও যুক্তবর্ণ

বাংলায় বিদেশি শব্দের আদিতে বর্ণবিশ্লেষ সম্ভব নয়। এগুলো যুক্তবর্ণ দিয়ে লিখতে হবে। যেমন : স্টেশন, স্ট্রিট, স্প্রিং।

তবে অন্য ক্ষেত্রে বিশ্লেষণ করা যায়। যেমন : মার্কস, শেকসপিয়র, ইসরাফিল।

যুক্তবর্ণের শুদ্ধ ও প্রমিত প্রয়োগ

আগের অনুচ্ছেদে বর্ণিত নিয়ম অনুসারে অনেক শব্দে যুক্তবর্ণের ব্যবহার এখন আর শুদ্ধ/প্রমিত নয়। এছাড়া অজান্তে অনেক শব্দে আমরা ভুল যুক্তবর্ণ ব্যবহার করে থাকি। এ ধরনের কিছু শব্দের শুদ্ধ ও প্রমিত রূপ এবং অশুদ্ধ বা অপ্রমিত রূপ নিচে দেয়া হলো।

| শুদ্ধ ও প্রমিত | অশুদ্ধ/অপ্রমিত | মন্তব্য |

|---|---|---|

| অক্টেন | অকটেন | octane |

| অঙ্ক | অংক | |

| অঙ্কন | অংকন | |

| অঙ্কুর | অংকুর | |

| অঙ্গার | অংগার | |

| অচিন্তনীয় | অচিন্ত্যনীয় | |

| অপক্ব | অপক্ক | ক্ + ব |

| অপরাহ্ণ | অপরাহ্ন | হ্ + ণ |

| অপরিষ্কার | অপরিস্কার | |

| অবগুণ্ঠন | অবগুন্ঠন | |

| অবাঙালি | অবাঙালী/অবাঙ্গালী | |

| অভীষ্ট | অভীষ্ঠ | |

| অভ্যস্ত | অভ্যস্থ | |

| অমরত্ব | অমরত্ত্ব | |

| অমাবস্যা | অমাবশ্যা | |

| অলংকরণ | অলঙ্করণ | |

| অলংকার | অলঙ্কার | |

| অশ্বত্থ | অশ্বথ | ত্ + থ |

| অসংগত | অসঙ্গত | |

| অহংকার | অহঙ্কার | |

| আকাঙক্ষা | আকাঙ্খা | ঙ্ + ক্ষ |

| আগস্ট | আগষ্ট | August |

| আঙুর | আঙ্গুর | |

| আঙুল | আঙ্গুল | |

| আতঙ্ক | আতংক | |

| আত্মস্থ | আত্মস্ত | |

| আবরু | আব্রু | |

| আবিষ্কার | আবিস্কার | |

| আমসত্ত্ব | আমসত্ব, আমসত্ত | |

| আয়ত্ত | আয়ত্ব | |

| আয়ুষ্কাল | আয়ুস্কাল | |

| আর্জি | আরজি | |

| আর্তি | আরতি | |

| আর্দ্র | আদ্র | |

| আলংকারিক | অলংকারিক | |

| আলপনা | আল্পনা | |

| আশঙ্কা | আশংকা | |

| ইউনেসকো | ইউনেস্কো | UNESCO |

| ইঙ্গিত | ইংগিত | |

| ইজতেমা | এস্তেমা | |

| ইনজেকশন | ইঞ্জেকশন | injection |

| ইয়ার্কি | ইয়ারকি | |

| ইলেকট্রিক | ইলেক্ট্রিক | electric |

| ইশতাহার, ইশতেহার | ইস্তেহার | |

| ইষ্টিকুটুম | ইস্টিকুটুম | |

| ইসরাফিল | ইস্রাফিল | |

| উচ্ছল | উচ্ছ্বল | |

| উচ্ছিষ্ট | উচ্চিষ্ট | |

| উচ্ছৃঙ্খল | উচ্ছৃংখল | |

| উচ্ছ্বাস | উচ্ছাস | |

| উজ্জ্বল | উজ্জল | |

| উত্তুঙ্গ | উত্যুঙ্গ | |

| উত্ত্যক্ত | উত্যক্ত | |

| উদ্গিরণ | উদ্গীরণ | |

| উদ্ঘাটন | উদ্ঘাটন | |

| উদ্ধার | উদ্দার | |

| উদ্বেগ | উদ্বেগ | |

| উদ্ভ্রান্ত | উদ্ভ্রান্ত | |

| উদ্যাপন | উদযাপন | |

| উপলক্ষ্য | উপলক্ষ | |

| উলকি | উল্কী, উল্কি | |

| উল্লম্ফন | উলম্ফন | |

| উষ্মা | উস্মা | |

| ঊর্ধ্ব | উর্দ্ধ | |

| ঊর্ধ্বতন | ঊর্ধতন | |

| ঊর্ধ্বাঙ্গ | উর্ধাঙ্গ | |

| ঋত্বিক | ঋত্মিক | |

| ঋদ্ধ | ঋদ্দ | |

| ঋষিত্ব | ঋষিত্য | |

| এক্তিয়ার | এখতিয়ার | |

| এতদ্দ্বারা | এতদ্বারা | দ্ + দ্ + ব |

| এন্তার | এনতার | |

| এসরাজ | এস্রাজ | |

| এস্টেট | এষ্টেট | estate |

| ঔজ্জ্বল্য | উজ্জ্বল্য | |

| ঔদ্ধত্য | ঔদ্ধত্ব | |

| কঙ্কাল | কংকাল | |

| কণ্টক | কন্টক | |

| কলঙ্ক | কলংক | |

| কাঙাল | কাঙ্গাল | |

| কাঙ্ক্ষিত | কাঙ্খিত | ঙ্ + ক্ষ |

| কাণ্ড | কান্ড | |

| কান্ডারি | কাণ্ডারী | |

| কামরাঙা | কামরাঙ্গা | |

| কার্ফিউ | কারফিউ, কারফু | curfew |

| কার্য | কার্য্য | |

| কার্যালয় | কার্য্যালয় | |

| কিংকর | কিঙ্কর | |

| কুণ্ঠা | কুন্ঠা | |

| কুণ্ডলী | কুন্ডলি | |

| কুমকুম | কুঙ্কুম | |

| কুলাঙ্গার | কুলাংগার | |

| কুলুঙ্গি | কুলুঙ্গী | |

| কূপমণ্ডূক | কূপমণ্ডুক | |

| কেতাদুরস্ত | কেতাদরস্থ | |

| কেলেঙ্কারি | কেলেঙ্কারী | |

| ক্যাঙারু | ক্যাঙ্গারু | |

| ক্যানটিন | ক্যান্টিন | |

| ক্যানসার | ক্যান্সার | |

| খড়্গ | খড়গ | |

| খণ্ড | খন্ড | |

| খণ্ডন | খন্ডন | |

| খানদানি | খান্দানি | |

| খিদে, ক্ষুধা | ক্ষিদে | |

| খুদ | ক্ষুদ | |

| খুদে | ক্ষুদে | |

| খেত | ক্ষেত | |

| খোদ | ক্ষোদ | |

| খ্যাপা | ক্ষ্যাপা | |

| খ্রিষ্ট | খ্রিস্ট | |

| খ্রিষ্টান | খ্রিস্টান, খৃস্টান | |

| খ্রিষ্টাব্দ | খ্রিস্টাব্দ, খৃস্টাব্দ | |

| গচ্চা | গচ্ছা | |

| গণসংগীত | গণসঙ্গীত | |

| গণ্ডি | গন্ডি | |

| গণ্ডূষ | গণ্ডুষ | |

| গন্ডা | গণ্ডা | |

| গর্ভস্থ | গর্ভস্ত | |

| গলগণ্ড | গলগন্ড | |

| গাঙ্গেয় | গাংগেয় | |

| গাণ্ডিব | গাণ্ডীব | |

| গার্হস্থ্য | গার্হস্থ | |

| গুন্ডা | গুণ্ডা | |

| গ্রীষ্ম | গ্রীস্ম | |

| গ্রেপ্তার, গ্রেফতার | গ্রেপতার | |

| গ্র্যাচুইটি | গ্রাচুইটি | gratuity |

| গ্র্যাজুয়েট | গ্রাজুয়েট | graduate |

| গ্র্যানাইট | গ্রানাইট | granite |

| গ্লাস | গেলাস | |

| ঘণ্টা | ঘন্টা | |

| ঘনিষ্ঠ | ঘনিষ্ট | |

| ঘুঙুর | ঘুঙ্গুর | |

| চতুঃসীমা | চতুর্সীমা | |

| চতুরঙ্গ | চতুরংগ | |

| চতুষ্কোণ | চতুর্কোণ | |

| চতুষ্পদ | চতুর্পদ | |

| চতুষ্পার্শ্ব | চতুর্পার্শ্ব | |

| চত্বর | চত্তর | |

| চলনশক্তি, চলচ্ছক্তি | চলৎশক্তি | |

| চাঙা | চাঙ্গা, চাংগা | |

| চামুণ্ডা | চামুন্ডা | |

| চোঙা | চোঙ্গা | |

| চোস্ত | চোশ্ত | |

| চ্যান্সেলর | চ্যানসেলর | |

| চ্যাপটা | চ্যাপ্টা | |

| ছত্রভঙ্গ | ছত্রভংগ | |

| জঙ্গল | জংগল | |

| জর্দা | জর্দ্দা, জরদা | |

| জলতরঙ্গ | জলতরংগ | |

| জলাতঙ্ক | জলাতংক | |

| জলোচ্ছ্বাস | জলোচ্ছাস | |

| জাঙাল | জাঙ্গাল | |

| জাঙিয়া | জাঙ্গিয়া | |

| জাজ্বল্যমান | জাজ্জ্বল্যমান | |

| জীবন্মৃত | জীবনমৃত | |

| জীবাশ্ম | জীবাষ্ম | |

| জ্যেষ্ঠ | জেষ্ঠ্য | |

| জ্যৈষ্ঠ | জৈষ্ঠ্য | |

| জ্যোতিষ্ক | জ্যোতিস্ক | |

| ঝংকার | ঝঙ্কার | |

| ঝঞ্ঝা | ঝঞ্জা | |

| ঝঞ্ঝাট | ঝঞ্জাট | |

| ঝরনা | ঝর্ণা | |

| ঝান্ডা | ঝাণ্ডা | |

| ঝিঙা, ঝিঙে | ঝিঙ্গা, ঝিঙ্গে | |

| ঝিঙুর | ঝিঙ্গুর | |

| টম্যাটো | টমেটো | tomato |

| টাঙানো | টাঙ্গানো | |

| টুরিস্ট | ট্যুরিস্ট | tourist |

| ট্যাংক | ট্যাঙ্ক | tank |

| ট্যাংরা | টেংরা | |

| ট্যানারি | টেনারি | tannery |

| ট্যাবলেট | টেবলেট | tablet |

| ট্রাইবুনাল | ট্রাইব্যুনাল | tribunal |

| ট্রাস্ট | ট্রাষ্ট | trust |

| ট্রাস্টি | ট্রাষ্টি | trusty |

| ঠান্ডা | ঠাণ্ডা | |

| ঠোঙা | ঠোঙ্গা | |

| ঠ্যাঙা | ঠ্যাঙ্গা | |

| ঠ্যাঙানো | ঠ্যাঙ্গানো | |

| ডঙ্কা | ডংকা | |

| ডরমিটরি | ডরমেটরি, ডর্মেটরি | dormitory |

| ডাঙর | ডাঙ্গর | |

| ডাঙা | ডাঙ্গা | |

| ডান্ডা | ডাণ্ডা | |

| ডিঙা, ডিঙি | ডিঙ্গা, ডিঙ্গি | |

| ডিঙানো | ডিঙ্গানো | |

| ডেঙ্গু | ডেংগু | dengue |

| ডেনটিস্ট | ডেন্টিস্ট | dentist |

| ডেমোক্রেসি | ডেমোক্র্যাসি | democracy |

| ডেমোক্র্যাট | ডেমোক্রেট | democrat |

| ডেস্ক | ডেসক | desk |

| ঢ্যাঙা | ঢ্যাঙ্গা | |

| তত্ত্বীয় | তত্ত্বিয় | |

| তদবির | তদ্বির | |

| তরঙ্গ | তরংগ | |

| তরজমা | তর্জমা | |

| তাণ্ডব | তান্ডব | |

| তিরস্কার | তিরষ্কার | |

| তীক্ষ্ণ | ক্ + ষ্ + ণ | |

| তুঙ্গ | তুংগ | |

| তেজস্ক্রিয় | তেজষ্ক্রীয় | |

| ত্রিশঙ্কু | ত্রিশংকু | |

| থুত্থুড়ে, থুড়থুড়ে | থুথ্থুরে | ত্ + থ |

| থ্রমবোসিস | থ্রম্বসিস | thrombosis |

| দঙ্গল | দংগল | |

| দণ্ডনীয় | দণ্ডনিয় | |

| দরজি | দর্জি | |

| দাঙ্গা | দাংগা | |

| দিগ্গজ | দিকগজ | |

| দিগ্দর্শন | দিকদর্শন | |

| দিগ্দিগন্ত | দিকদিগন্ত | |

| দিগ্বিদিক | দিকবিদিক | |

| দিগ্ভ্রম | দিকভ্রম | |

| দিগ্ভ্রান্ত | দিকভ্রান্ত | |

| দিন | দ্বীন | ধর্ম অর্থে |

| দিনদার | দ্বীনদার | |

| দৌরাত্ম্য | দৌরাত্ম | |

| দ্বন্দ্ব | দ্বন্দ | ন্ + দ্ + ব |

| দ্ব্যর্থবোধক | দ্ব্যার্থবোধক | |

| ধনুষ্টঙ্কার | ধনুস্টংকার | |

| ধাতস্থ | ধাতস্ত | |

| ধ্বজা | ধজা | |

| নকশা | নক্সা | |

| নকশি | নকশী, নক্সী | |

| নমস্কার | নমষ্কার | |

| নিকটস্থ | নিকটস্ত | |

| নিক্বণ | নিক্কন | ক্ + ব |

| নিয়মনিষ্ঠ | নিয়মনিষ্ট | |

| নিরঙ্কুশ | নিরংকুশ | |

| নিরহংকার | নিরহংকারী, নিরহঙ্কার | |

| নোঙর | নোঙ্গর | |

| ন্যূনতম | নূন্যতম | |

| পকেটস্থ | পকেটস্ত | |

| পক্ব | পক্ক | ক্ + ব |

| পঙ্কিল | পংকিল | |

| পঙ্ক্তি | পংক্তি, পঙক্তি | |

| পঙ্গপাল | পংগপাল | |

| পঙ্গু | পংগু | |

| পণ্ড | পন্ড | |

| পণ্ডিত | পন্ডিত | |

| পতঙ্গ | পতংগ | |

| পয়মন্ত | পয়মন্থ | |

| পরিপক্ব | পরিপক্ক | ক্ + ব |

| পরিষ্কার | পরিস্কার | |

| পশ্চাদ্ধাবন | পশ্চাৎধাবন | |

| পাঙাশ | পাঙ্গাশ | |

| পাদরি | পাদ্রী | |

| পাপিষ্ঠ | পাপিষ্ট | |

| পালঙ্ক | পালংক | |

| পিঙ্গল | পিংগল | |

| পিণ্ড | পিন্ড | |

| পুরস্কার | পুরষ্কার | |

| পূর্বাহ্ণ | পূর্বাহ্ন | হ্ + ণ |

| পেনসিল | পেন্সিল | pencil |

| পোস্ট | পোষ্ট | post |

| পোস্টার | পোষ্টার | poster |

| প্যাঁচা | পেঁচা | |

| প্রচণ্ড | প্রচন্ড | |

| প্রজ্বলন | প্রজ্জ্বলন | |

| প্রতিদ্বন্দ্বী | প্রতিদ্বন্দী | ন্ + দ্ + ব |

| প্রত্নতত্ত্ব | প্রত্নতত্ব | |

| প্রলয়ংকর | প্রলয়ঙ্কর | |

| প্রসঙ্গ | প্রসংগ | |

| প্রস্থ | প্রস্ত | |

| ফরসা | ফর্সা | |

| ফর্ম | ফরম | form |

| ফর্মা | ফরমা | forma |

| ফাল্গুনী | ফালগুনি | |

| ফিঙে | ফিঙ্গে | |

| ফিলটার | ফিল্টার | filter |

| ফেরেশতা | ফেরেস্তা | |

| ফ্লাস্ক | ফ্লাষ্ক | flask |

| ফ্ল্যাগ | ফ্লাগ | flag |

| ফ্ল্যাট | ফ্লাট | flat |

| ফ্ল্যানেল | ফ্লানেল | flannel |

| বক্ষ্যমাণ | বক্ষমাণ | |

| বন্ধ্যা | বন্ধা | |

| বয়স্ক | বয়ষ্ক | |

| বরাদ্দ | বরাদ্ধ | |

| বহিষ্কার | বহিস্কার | |

| বাঙাল | বাঙ্গাল | |

| বাঙালি | বাঙ্গালি, বাঙ্গালী | |

| বাল্মীকি | ||

| বাষ্প | বাস্প | |

| বাষ্পীয় | বাস্পীয় | |

| বিশৃঙ্খলা | বিশৃংখলা | |

| বীপ্সা | বীপসা | |

| বুদ্বুদ | বুদবুদ, বুদ্বুদ | |

| বেহেশত | বেহেস্ত | |

| বৈচিত্র্য | বৈচিত্র | |

| বৈদগ্ধ্য | বৈদগ্ধ | |

| বৈশিষ্ট্য | বৈশিষ্ট | |

| ব্যারিস্টার | ব্যারিষ্টার | barrister |

| ব্রংকাইটিস | ব্রঙ্কাইটিস | bronchitis |

| ব্রিটিশ | বৃটিশ | British |

| ব্রিটেন | বৃটেন | Britain |

| ব্রেকফাস্ট | ব্রেকফাষ্ট | breakfast |

| ভঙ্গ | ভংগ | |

| ভঙ্গি | ভঙ্গী | |

| ভঙ্গিমা | ভংগিমা | |

| ভঙ্গুর | ভংগুর | |

| ভণ্ড | ভন্ড | |

| ভণ্ডামি | ভন্ডামী | |

| ভন্ডুল | ভণ্ডুল | |

| ভবিষ্যদ্বাণী | ভবিষ্যদ্বাণী | |

| ভয়ংকর | ভয়ঙ্কর | |

| ভস্ম | ভষ্ম | |

| ভাঙন | ভাঙ্গা | |

| ভাঙা | ভাঙ্গা | |

| ভাণ্ড | ভান্ড | |

| ভান্ডার | ভাণ্ডার | |

| ভেলকি | ভেল্কি | |

| মণ্ডূক | ||

| মধ্যাহ্ন | মধ্যাহ্ণ | হ্ + ন |

| মনস্থ | মনস্ত | |

| মন্বন্তর | মন্নন্তর | |

| মফস্সল | মফস্বল, মফঃস্বল | |

| মস্তিষ্ক | মস্তিস্ক | |

| মহত্ত্ব | মহত্ত | ত্ + ত্ + ব |

| মাছরাঙা | মাছরাঙ্গা | |

| মার্কস | মার্ক্স | marks |

| মাস্টার | মাষ্টার | master |

| মাস্টারি | মাষ্টারী, মাস্টারী | |

| মিক্সচার | মিকচার, মিক্সার | mixture |

| মুখস্থ | মুখস্ত | |

| মুড়িঘণ্ট | মুড়িঘন্ট | |

| মুনমিয়ানা | মুন্সিয়ানা | |

| মুনশি | মুনসি, মুন্সি | |

| মুষ্টি | মুষ্ঠি | |

| মূর্ছা | মূর্চ্ছা | |

| ম্যাংগানিজ | ম্যাঙ্গানিজ, ম্যাংগানিয | manganese |

| ম্যাজিস্ট্রেট | ম্যাজিষ্ট্রেট | magistrate |

| যক্ষ্মা | যক্ষা | |

| যথেষ্ট | যথেষ্ঠ | |

| যুক্তিসংগত | যুক্তিসঙ্গত | |

| রঙিন | রঙ্গিন | |

| রপ্তানি | রফতানি | |

| রাঙা | রাঙ্গা | |

| রাঙামাটি | রাঙ্গামাটি | |

| রিকশা | রিক্সা | |

| রুগ্ণ | রুগ্ন | |

| রেজিস্ট্রি | রেজিষ্ট্রি | registry |

| রোদ্দুর | রোদদুর | |

| রোস্ট | রোষ্ট | roast |

| রৌপ্যালংকার | রৌপ্যালঙ্কার | |

| লংগরখানা | লঙ্গরখানা | |

| লক্ষণীয় | লক্ষ্যণীয় | |

| লগনাঙ্ক | গলনাংক | |

| লঘিষ্ঠ | লঘিষ্ট | |

| লঙ্কাকাণ্ড | লংকাকান্ড | |

| লঙ্ঘন | লংঘন | |

| লজ্জাকর | লজ্জাষ্কর | |

| লন্ঠন | লণ্ঠন | lantern |

| লন্ডন | লণ্ডন | London |

| লন্ডভন্ড | লণ্ডভণ্ড | |

| লবঙ্গ | লবংগ | |

| লাঙল | লাঙ্গল | |

| লুণ্ঠন | লুন্ঠন | |

| লোকসংগীত | লোকসঙ্গীত | |

| শংকর | শঙ্কর | |

| শঙ্কা | শংকা | |

| শঙ্খ | শংখ | |

| শাশ্বত | শ্বাশত | |

| শিঙা | শিঙ্গা | |

| শিঙাড়া | শিঙ্গাড়া, সিঙ্গারা | |

| শিরশ্ছেদ | শিরচ্ছেদ | |

| শুভংকর | শুভঙ্কর | |

| শৃঙ্খলা | শৃংখলা | |

| শৃঙ্গ | শৃংগ | |

| শেকসপিয়র | শেক্সপিয়র | |

| শ্বশুর | শশুর | |

| ষণ্ডা | ষন্ডা | |

| সংকট | সঙ্কট | |

| সংকর | সঙ্কর | |

| সংকীর্ণ | সঙ্কীর্ণ | |

| সংকীর্তন | সঙ্কীর্তন | |

| সংকুচিত | সঙ্কুচিত | |

| সংকেত | সঙ্কেত | |

| সংকোচ | সঙ্কোচ | |

| সংগত | সঙ্গত | |

| সংগতি | সঙ্গতি | |

| সংগম | সঙ্গম | |

| সংগীত | সঙ্গীত | |

| সংগোপন | সঙ্গোপন | |

| সংঘ | সঙ্ঘ | |

| সংঘটন | সঙ্ঘটন | |

| সংজ্ঞা | সঙ্গা | |

| সংবরণ | সম্বরণ | |

| সংবর্ধনা | সম্বর্ধনা | |

| -সংবলিত | -সম্বলিত | |

| সংবিৎ | সম্বিত, সংবিত | |

| সঙিন | সঙ্গিন | |

| সচ্ছল | স্বচ্ছল | |

| সত্তা | সত্বা | |

| সত্ত্বেও | সত্বেও | |

| সবজি | সব্জি, সব্জী | |

| সাঙাত | সাঙ্গাত | |

| সান্ত্বনা | সান্তনা | ন্ + ত্ + ব |

| সামর্থ্য | সামর্থ | |

| সায়াহ্ন | সায়াহ্ণ | হ্ + ন |

| সুড়ঙ্গ | সুড়ঙ | |

| সূক্ষ্ম | সুক্ষ | |

| সৌহার্দ্য | সৌহার্দ | |

| স্টল | ষ্টল | stall |

| স্টাইল | ষ্টাইল | style |

| স্টিমার | ষ্টীমার | steamer |

| স্টুডিয়ো | স্টুডিও, ষ্টুডিও | studio |

| স্টেশন | ষ্টেশন | station |

| স্টোর | ষ্টোর | store |

| স্ট্রিট | ষ্ট্রিট | street |

| স্প্রিং | ষ্প্রিং | spring |

| স্বাচ্ছন্দ্য | স্বাচ্ছন্দ | |

| স্বাতন্ত্র্য | স্বাতন্ত্র | ন্ + ত্র্য |

| স্বায়ত্তশাসন | স্বায়ত্বশাসন | |

| স্মার্ট | ষ্মার্ট | smart |

| স্লোগান | শ্লোগান | slogan |

| হজ | হজ্ব | |

| হাঙর | হাঙ্গর | |

| হুংকার | হুঙ্কার | |

| হৃদয়ংগম | হৃদয়ঙ্গম | নোট ১ দ্রষ্টব্য |

| হোস্টেল | হোষ্টেল | hostel |

১। বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধানে ভুক্তি হিসেবে “হৃদয়ঙ্গম” শব্দটি রয়েছে। তবে ১৪১০ পৃষ্ঠায় প্রমিত শব্দের নিয়মে “হৃদয়ংগম”-কে প্রমিত হিসেবে দেয়া রয়েছে।

কৃতজ্ঞতা:

- বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান। সম্পাদক: জামিল চৌধুরী। পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ: এপ্রিল ২০১৬।

- বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান। প্রধান সম্পাদক: ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক। সম্পাদক: শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী। পরিমার্জিত সংস্করণ, চতুর্থ পুনর্মুদ্রণ: সেপ্টেম্বর ২০০৩।

- বাংলা একাডেমী সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান। সম্পাদক: আহমদ শরীফ। পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ: ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬।